1986年根据文化遗产遴选标准C(I) (III) (VI)被列入《世界遗产目录》。评为遗产的报告:世界遗产委员会第10届会议报告。

据一个古老的传说,大津巴布韦遗址,是希巴皇后的首府,在11到15世纪期间,关于绍纳城的班图文化有一段独特的描述。这座城市,面积将近80公顷,在中世纪作为重要的贸易中心而闻名。

津巴布韦 始于12世纪的非洲古国,有人将大津巴布韦壮观而又神秘的石头建筑归功于希巴皇后,然而它们却是地道的非洲人的杰作。津巴布韦这个词可能源于班图语,意为“受敬仰的石头城”。

确实,大津巴布韦有许多令人难忘的石头的结构的遗址,它们既没有灰泥,也不用拱门和圆顶。大津巴布韦对现代人来说仍是一个谜,因为在19世纪,一些寻宝者不负责任的行为极大地阻碍了今天的考古工作。这些寻宝者以罗得迪古迹开发公司的名义,对这一历史古迹进行了合法的洗劫。

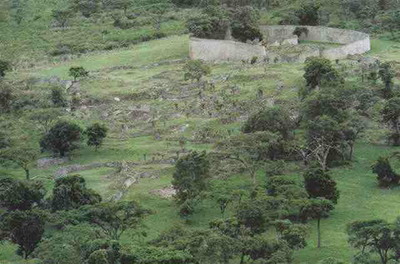

大津巴布韦有三组建筑:早期的一些卫城(或称山地要塞);由一堵很高的石墙围成的椭圆形的围场(或称庙宇);以及在卫城和围场之间河谷中的各类建筑遗址。遗址的地势很理想,有着肥沃的土壤和充沛的降雨量,这些对一个民族的壮大和繁荣起着重要的作用。早期运河大津巴布韦的探险家一直认为,这些建筑不是非洲人自己造的,而是其他外来民族造的。然而,试图证明外来民族曾在此居住的努力已归于失败,许多试图证明这类观点的材料也被一一否定。

现在我们清楚地知道,大津巴布韦完全是非洲人自己创建的,那里早期生产的陶器和人工制品与现代班图人(现居非洲南部)的器具非常相似。那些卫城遗址可追溯到12至13世纪之间, 这可能是由于那里不断增长的财富和出于安全的需要而建造的椭圆形的围场建于稍晚些时候,我们无法知道,那时的大津巴布韦是如何变得如此富有,并日益重要。但有一些是肯定的,即在15世纪前那里曾是一个非常繁荣的地方。它向外输出大量的珍贵物品,输出量超过了当时该地区的任何一个民族。

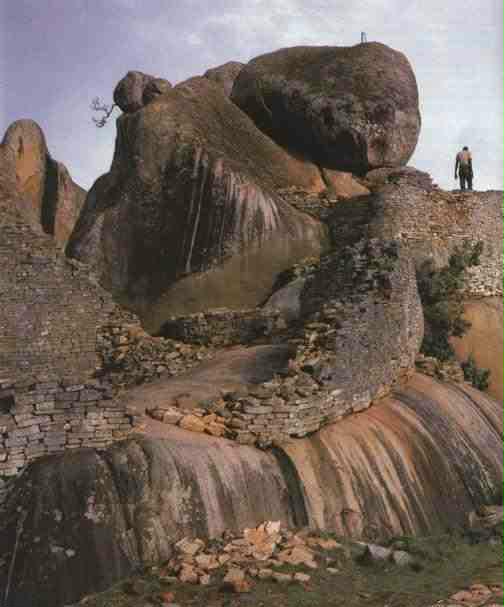

在大津巴布韦,高质量的砌石工艺最为引人注目,特别是椭圆形围场东北部的那堵墙。此墙高9.1,底部厚度为4.9米。成“之”字型的顶部结构沿着长达244米的圆型围墙延续近60英尺。熟练的石匠首先需要将花岗岩修凿成形,然后按很规则的组合堆砌起来,将墙中心部分的碎石堆围住。这堵外墙以及围场内庙宇的内墙都建成曲线形状,并非笔直地延伸,这些内墙和通道究竟有何功用,这不得而知,不过围场和其中的庙宇看来是没有屋顶的。同样,围场内的石头圆锥塔的作用也令人费解。这实心的圆锥塔上也有“之”字形的结构。那些卫城矗立在高达27米的悬崖上,其入口是一条只容一人通行的阶梯,阶梯的台阶由大圆石和峭壁中间修凿而成。卫城外亦有一排城墙。一条宽4米的走道一直通向城墙的顶部,在顶部,每间隔一段距离就矗立着一块巨石。 |